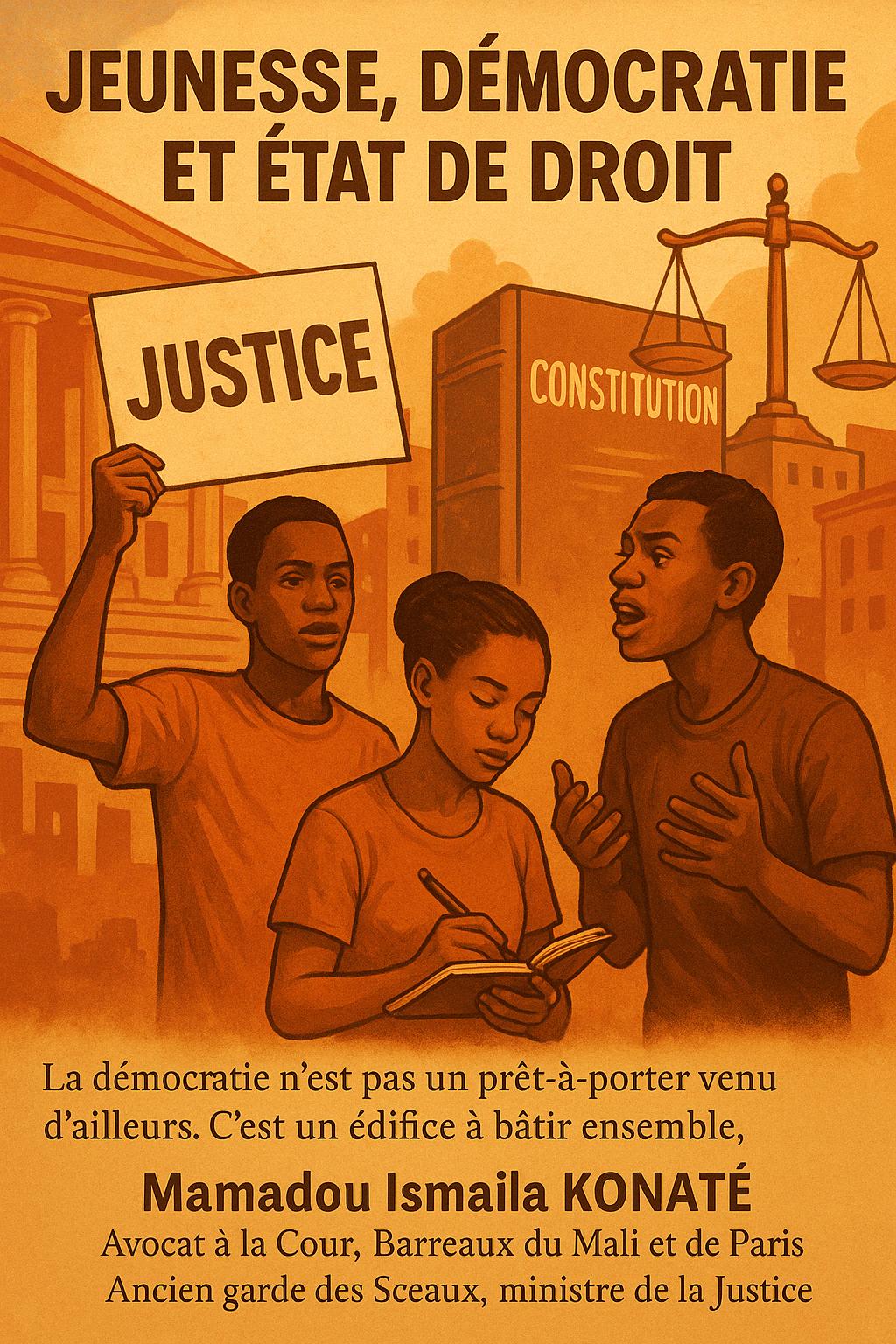

Par Mamadou Ismaila KONATE

Avocat à la Cour

Barreaux du Mali et de Paris

Ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice

Il ne faut jamais fuir la jeunesse ni éluder le débat avec elle. Encore moins lorsqu’il s’agit d’échanger avec cette frange vive, bruyante, parfois sans art, souvent confuse, mais toujours incontournable pour notre pays. Une jeunesse qualifiée trop hâtivement de « perdue » est, en réalité, en errance de repères, en quête de sens dans un monde où les certitudes se sont effondrées, où les institutions ont perdu leur prestige, et où l’avenir semble perpétuellement différé. Cette jeunesse est souvent livrée à elle-même, isolée, et devient proie facile ou première victime des tempêtes qui secouent nos sociétés.

Pourtant, elle incarne l’un des paradoxes les plus saisissants de notre époque : elle rejette ce qu’elle admire, critique ce qu’elle consomme, dénonce ce qu’elle ignore. Elle ne sait pas toujours ce qu’elle veut, ignore où elle va, ne sait ni avec qui avancer ni que faire d’elle-même ni de la vie qui lui est offerte – ou qui lui échappe.

Un rejet confus de la démocratie : entre illusion et allusion

On les entend, ces jeunes, crier leur rejet de la démocratie et, partant, de l’État de droit. Mais ce rejet est souvent brouillon, presque caricatural. Ils confondent la démocratie avec sa version dévoyée – une « perversion démocratique » : corrompue, inefficace, usée. Une démocratie qu’ils n’ont ni comprise, ni réellement vécue, mais qu’ils prétendent avoir « vue » à travers l’effigie de politiciens opportunistes, arborée sur des t-shirts distribués à l’occasion de campagnes électorales clientélistes. Tel député, candidat pour la énième fois, a financé un tournoi de football ou offert une moto au leader local de la jeunesse.

Mais dans ce qu’ils ont « vu », il y a davantage d’illusion que d’expérience, plus d’allusion que de lucidité.

Ils accusent la démocratie et l’État de droit d’être des importations occidentales, des produits étrangers imposés – notamment par la France. Pourtant, leurs référents culturels, artistiques, vestimentaires, idéologiques – jusqu’à leurs clubs de football favoris – proviennent très souvent de ces mêmes sphères qu’ils prétendent rejeter. Le paradoxe est frappant : ils suivent des icônes occidentales sur les réseaux sociaux, dansent sur des musiques issues des industries culturelles transatlantiques, s’habillent à l’occidentale – jeans troués, chaussures de marque, y compris, de contrefaçon, gadgets connectés. Ils sont fervents supporters du PSG, du Barça ou du Real Madrid, et rarement de l’Espérance de Tunis, du TP Mazembe, d’Al Hilal ou du CS Sfaxien.

Ignorance des libertés, mésusage de l’État de droit

Ce qui frappe le plus, c’est que cette jeunesse ne semble pas percevoir que c’est précisément dans un État de droit qu’elle peut exprimer librement ses opinions, même les plus hostiles, comme elle le fait dans la rue, sur les places publiques ou sur les réseaux sociaux. Reine des couloirs sombres, elle agit dans l’ombre, souvent sans être vue, ni connue, ni reconnue. Elle méconnaît le sens profond des libertés dont elle use – et abuse – fréquemment à contre-emploi. Elle ignore jusqu’au principe d’égalité devant la loi, socle du constitutionnalisme moderne. Elle conteste l’autorité, sans jamais lui opposer une alternative construite. Elle invoque le « peuple », sans en définir les contours. Ainsi, un jeune de vingt ans, à peine sorti du lycée ou de la rue, se proclame « le peuple », comme s’il incarnait à lui seul la légitimité nationale.

Dans la rue, ils occupent l’espace public, bruyamment, parfois violemment, faute d’autres lieux de dialogue. À la maison, ils sont absents, effacés, engloutis par un monde virtuel, ou marginalisés par une autorité familiale en crise. Double identité souvent ignorée des parents, pour ceux qui en ont encore ou qui entretiennent un lien avec eux. À l’école, beaucoup ont déserté. Ceux qui tiennent encore, trouvent refuge dans les lieux de culte, devenus parfois les seuls espaces de structuration et de socialisation, avec les dérives dogmatiques que cela peut entraîner. À côté, il y a la prison — autre lieu d’accueil de cette jeunesse. Beaucoup y atterrissent sans en comprendre les raisons, ni en accepter la légitimité. Certains, plus radicaux, s’y convertissent en muezzins, non par foi sincère, mais par manque de perspectives.

Un désespoir transformé en colère sociale

Faute d’éducation civique, de culture politique, de repères historiques solides, cette jeunesse confond révolte et révolution, agitation et engagement. Elle applique la loi du talion dans un ordre social parallèle où la force prime sur le droit. Elle redoute l’hôpital, fuit l’école, méprise les institutions, mais réclame un avenir pour lequel elle n’est pas toujours préparée. Affaiblie par la pauvreté, les addictions, la désinformation numérique, elle s’enfonce dans un épuisement et un désenchantement inquiétants.

Et pourtant, elle ignore que dans toutes les Constitutions des pays sahéliens et d’Afrique de l’Ouest francophone – du Mali au Burkina Faso, du Niger au Tchad, de la Guinée à la Côte d’Ivoire – le coup d’État est un crime imprescriptible. Il ne s’efface jamais. Il constitue une rupture grave de l’ordre constitutionnel. C’est pourquoi les putschistes réclament toujours une amnistie : le droit les condamne, même si les armes les soutiennent.

Mais cette jeunesse répond : « cela ne m’intéresse pas ». Elle rejette la démocratie sans proposer d’alternative, sombrant dans un nihilisme politique nourri d’émotions brutes, de slogans creux, de figures autoproclamées. Elle est victime d’une manipulation algorithmique qui remplace l’éducation par l’indignation, le savoir par l’opinion, le réel par la rumeur.

« Nous ne voulons plus de ces politiciens qui ont souillé le pays », affirment ils en choeur. Sans doute ont-ils raison. Mais ils oublient qu’ils ont, souvent, accompagné cette déchéance. Et maintenant, ils proclament que l’heure des militaires est arrivée. Il faut « essayer ». Puis viendront d’autres figures, d’autres promesses. Après les képis, les chéchias. L’engrenage est connu. Ils ouvrent la voie à l’enfer, alors même qu’ils se disent horrifiés par Gaza ou d’autres tragédies humanitaires.

Un appel à la rééducation civique et politique

Que faire ? Il faut reconstruire des espaces de réapprentissage, des lieux d’ancrage dans le réel, dans la connaissance, dans l’histoire. Il faut enseigner, ou réenseigner, à cette jeunesse – au-delà du « Toto tire Nama »- que :

• la Terre est ronde,

• le ciel n’est pas une barrière mais un espace,

• la mer n’est pas un fleuve,

• Ouagadougou n’est pas la seule capitale de l’Afrique de l’Ouest,

• Mogadiscio n’est pas un mythe,

• l’ONU n’est pas l’Union africaine,

• le sport ne se résume pas au football.

Ce serait déjà un premier pas. Une brèche dans l’ignorance. Un chemin vers la reconquête du sens. Car sans base, sans repères, sans lunettes adaptées à leur époque, cette jeunesse continuera de dériver, exposée aux manipulations, à la servitude volontaire ou à la violence gratuite. Prisonnière des réseaux sociaux, elle n’en sort plus.

Conclusion : pour une pédagogie de l’espérance

Il ne s’agit pas de condamner cette jeunesse ni de la ridiculiser. Il faut la comprendre pour mieux l’armer, intellectuellement et moralement. L’avenir du continent africain dépend de la capacité de ses sociétés à retisser le lien entre générations, à réconcilier mémoire et espérance, à faire du savoir une force, et du débat une culture.

La démocratie n’est pas un prêt-à-porter importé. C’est un édifice à construire, ensemble, avec rigueur, lucidité, et une jeunesse réconciliée avec elle-même.

Faire un commentaire